7月12日(土)、環境省と文部科学省の連携により、持続可能な社会の構築を目指した教職員等向けの「令和7年度教職員等環境教育・学習推進リーダー養成研修」を水島で実施しました。

本研修は、「体験の機会の場」を活用した事業として実施されるもので、みずしま財団も、2023年にこの認定を受けいています。

みずしま財団は、企画・運営を担当し、「企業・行政・住民が協働した環境まちづくりの現場・水島から学ぶ ~公害教育からつなぐ持続可能な開発のための教育(ESD)~」をテーマにしました。

実施にあたっては、みずしま滞在型環境学習コンソーシアムと連携してプログラムを組み立てました。

当日は、東京や沖縄など県外をはじめ、各地から34名(講師、スタッフ含む)の参加がありました。

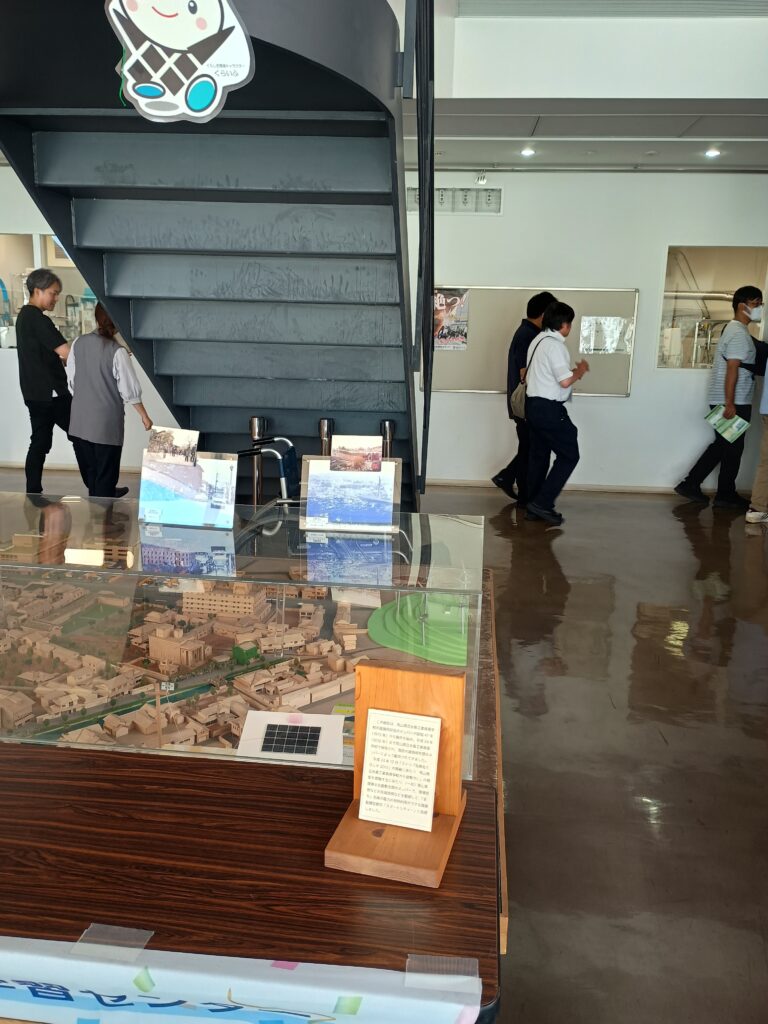

まずは、あさがおギャラリーで自己紹介と福田憲一館長から「体験の機会の場『みずしま資料交流館』の役割」と題したレクチャーがあり、本日の研修の前提である水島での学びについてお伝えしました。

その後、バスで水島港に移動し、みずしま滞在型環境学習コンソーシアム会長 古川明さんの解説で、コンビナートクルーズを実施しました。

普段見ることのない海からのコンビナートの眺めと、古川さんの丁寧な解説で皆さんコンビナートの現在について理解を深められました。

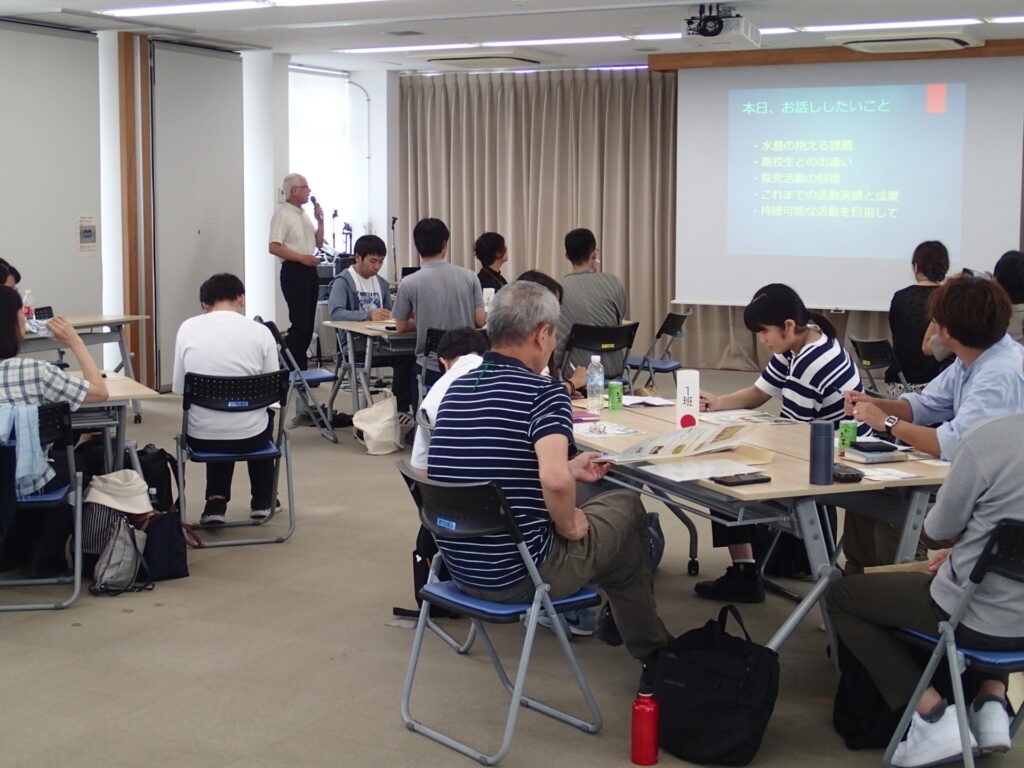

続いて、倉敷市環境学習センターに移動し、「若者が取り組む持続可能な地域づくり」と題した古川さんのレクチャーで、倉敷古城池高校の生徒と地域との連携によるまちづくりの現状を学びました。

その後、倉敷市環境監視センター・環境学習センターの職員による「環境を守る仕事」のレクチャーと施設見学で、環境行政と大気をはじめとする環境の現状について学びました。

レクチャーに続いて、グループワークとして、あおぞら財団が開発したロールプレイ「あなたの町で公害が起きたら」をみんなで取り組みました。

公害をテーマに、多様な主体との合意形成を目指す本ワークは、難しいところもありましたが、皆さん役になりきって、楽しく学びがあったようでした。

最後に、全国小中学校環境教育研究会会長 關口寿也先生によるレクチャー「学校での学びとつなげるためのワンポイントアドバイス」には、学校現場からの様々な提起があり、私たちにとっても学びの多いものでした。

全体的に非常に盛りだくさんの内容でしたが、参加者からは、「ぜひ、研修で得たことを自分の現場で実践したい」という声も多く寄せられ、水島での学びの取り組みが他地域での取り組みの参考になったなら幸いです。

皆さんも、水島での学びを体験してみませんか?